優しく包み込む意思 – 木工と硝子2024.12.09

第六回目となる今回のジャーナルでは、前回に引き続き、皆さまが「撚る屋」で過ごす時間を彩る、岡山の地で作られた工藝品にまつわるお話をご紹介できればと思います。

「撚る屋」のお部屋で使用しているトレーを製作してくださったのは、岐阜県で木工を学び、縁あって岡山県美作市に移り住んだSemi-Acoの加賀雅之さんです。

加賀さんが現在の工房がある美作市に移り住んだのは、今から13年前のことになります。若い頃にサラリーマンとして営業職に就いていた加賀さんは、充実した日々ではあったものの、目まぐるしく働き続け、心身をすり減らしてしまいました。

そんなある日、奥様から岐阜県にある木工の技術を学べる職業訓練校へ進学することを勧められたと言います。元々ものづくりに造詣があった加賀さんは、会社を辞め夫婦で岐阜へと移り住み、木工家としての道を歩みだします。

加賀さんの作品は、プロダクト製品かと見紛うほどの丁寧な仕上げに特徴があります。木工家としてものづくりを始めた頃、手加工で作られた木工製品は、木を削り出す際のノミの跡が色濃く残された荒々しい作風の作品が主流でした。しかし、加賀さんはそのような作風を好きになれなかったと言います。

その背景には、自身の作品が作品単体で目立つような強い個性を持ったものではなく、一緒に使われる道具や使われる空間の設えの中で、他の道具を引き立てるような、奥ゆかしいものであってほしいという誠実な想いが込められています。

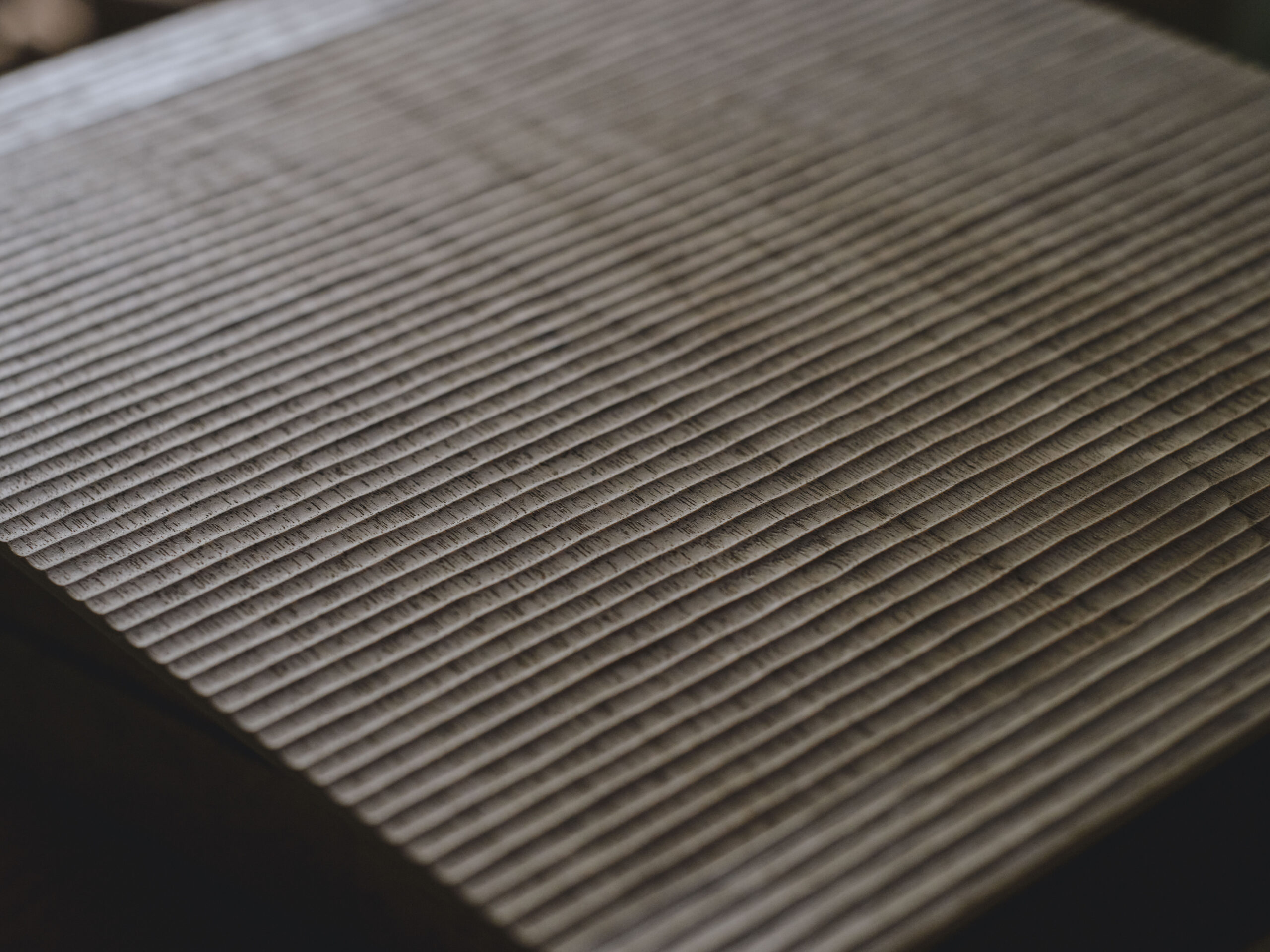

今回、「撚る屋」に納めていただいたトレーには、表面には細かな彫り跡が規則正しく付けられています。この意匠は、高いデザイン性と同時に、置かれたものを滑り落ち難くする機能性を伴っているもので、加賀さんの実直なものづくりへの姿勢が色濃く表れています。

続いて、お部屋で使用しているグラスを製作してくださったのは、同じく美作市に移り住んだヤマノネ硝子の加藤岳さんと田中淳子さんです。

お二人が美作市に移り住んだのは、いまから2年前の2022年のこと、京都での修行を終え独立する場所を探していた際、空き家バンクで現在の物件を見つけたのがキッカケでした。

大学時代に、のちの師となる荒川尚也さんの硝子に感銘を受け、工房を訪ねた際にアルバイトへ誘われたことがキッカケだったと言います。修行時代には硝子作りだけでなく、薪割り、左官仕事、小屋作りなど、様々なものづくりを学び、その経験が今に生きていると言います。

ヤマノネ硝子の製作作業は、原料を配合するところから始まります。さらに、硝子を溶かす窯、温度を管理するコントローラー、ガスの配管、硝子を吹き込む型に至るまで、徹底して自分たちの手で試行錯誤を重ねて製作されています。そのような製作手法は、決して一般的ではありません。

強いこだわりを持って作られた製品たちは、どれも奇抜さを抑えた簡素で手に馴染むシンプルなものばかりです。それらは一見すると非常にスタイリッシュで、制作時の手作りならではの荒さをまるで感じさせません。どのようなところで個性を表現しているのかお話を伺ってみると、「うちの透明はうちだけのものだから」という言葉が返ってきました。

「透明」と聞くと、無色でどれも同じであるように考えてしまいます。しかし、自分たちで調合した原料を、自作の窯で溶かし、自作の型に納めることで完成した製品の透明さは、自分たちにしか作れない透明であると言います。そして「なんでもないようなものを作りたいんです」と笑顔で仰られました。

硝子と木工、偶然の縁で車で5分と離れていない場所で製作活動に勤しむことになった、加賀さんと、ヤマノネ硝子さんは、同じく簡素で素朴な美しさに魅力を感じ、気取らず平穏で、飽きのこない作品を作る場として、美作の地にたどり着きました。単なる偶然かもしれませんが、古い暮らしの様子が残る山間の地の、穏やかな生活の柄は、おおらかで実直なお三方のゆったりとした生き方と、ぴったり合っているように感じました。

取材の最後、輪になってお話を伺っている際、どちらともなく、「作家の名前が伝わるようなものづくりには興味がない」というお話が出ました。そして、「良いものを作れば、選ばれ、長く使い続けてもらえるはず」とも仰られました。お話を伺っていて、感じる安心感の感覚の正体はここにあったのだと感じました。

そのシンプルな言葉を迷いなく言える背景には、聞く人を圧倒するような強いこだわりではなく、優しく包み込むような誇りが込められていました。飾らず親しげな様子は、田畑で育てた作物を「美味しいから食べてみな」と差し出してくれる農家さんのようで、手に取り使うことで感じる確かさは、口にした時に広がる旨味のような説得力に満ちていました。岡山の地で生まれた工藝に宿った深い魅力を、是非撚る屋で体感いただけましたら幸いです。

撚る屋 上沼佑也、ライター 朝倉圭一