地域文化と季節の移ろいを重ね合わせる食体験2025.05.13

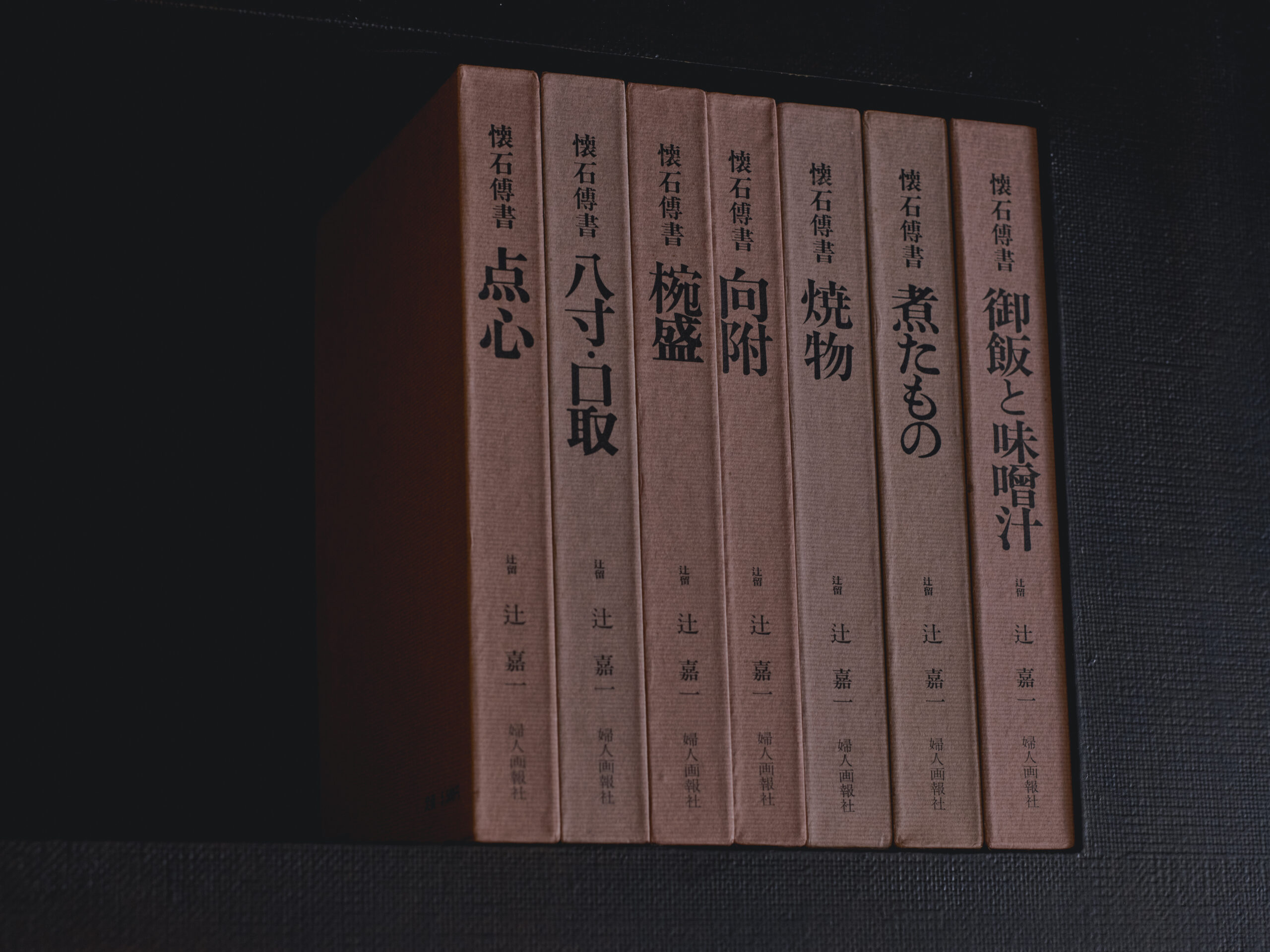

今を遡ること13年前「和食:日本人の伝統的な食文化」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。国土が南北に長く、四季の移ろいが明瞭な日本は、豊かな自然に恵まれてきました。そして、自然の恵みを味わう食文化もまた、豊かさに寄り添うように、今日まで育まれてきました。和食すなわち日本料理は、調理方法に留まらず、自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた「食」に関する習わし全般を指し、以下の4つの特徴が挙げられます。

・多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重。

・健康的な食生活を支える栄養バランス。

・自然の美しさや季節の移ろいの表現。

・年中行事との密接な関わり。

日本料理には、出汁をとり、灰汁をとり除く一手間を加え、濁りない澄んだ味を目指す作法と、旬の食材そのものの旨味をそのまま味わうという、手をかけて磨くこと、素材そのままに委ねるという、一見すると相反する作法が重んじられてきました。

これは、どちらも新鮮な食材を旬の時に味わうことを尊ぶという気候、風土に根ざした文化で、食材を見極めるという大きな特徴があります。そのため、日本料理においては「塩1g」とは言わず「塩ひとつかみ」というように、個々人によって分量が異なる表記が用いられます。これも、味付けは食材の状態によって変化するということを加味したもので、濃い味付けで均一な味を目指す料理と異なり、必要に応じた味付けで素材の持ち味を活かすことが重要視されてきました。

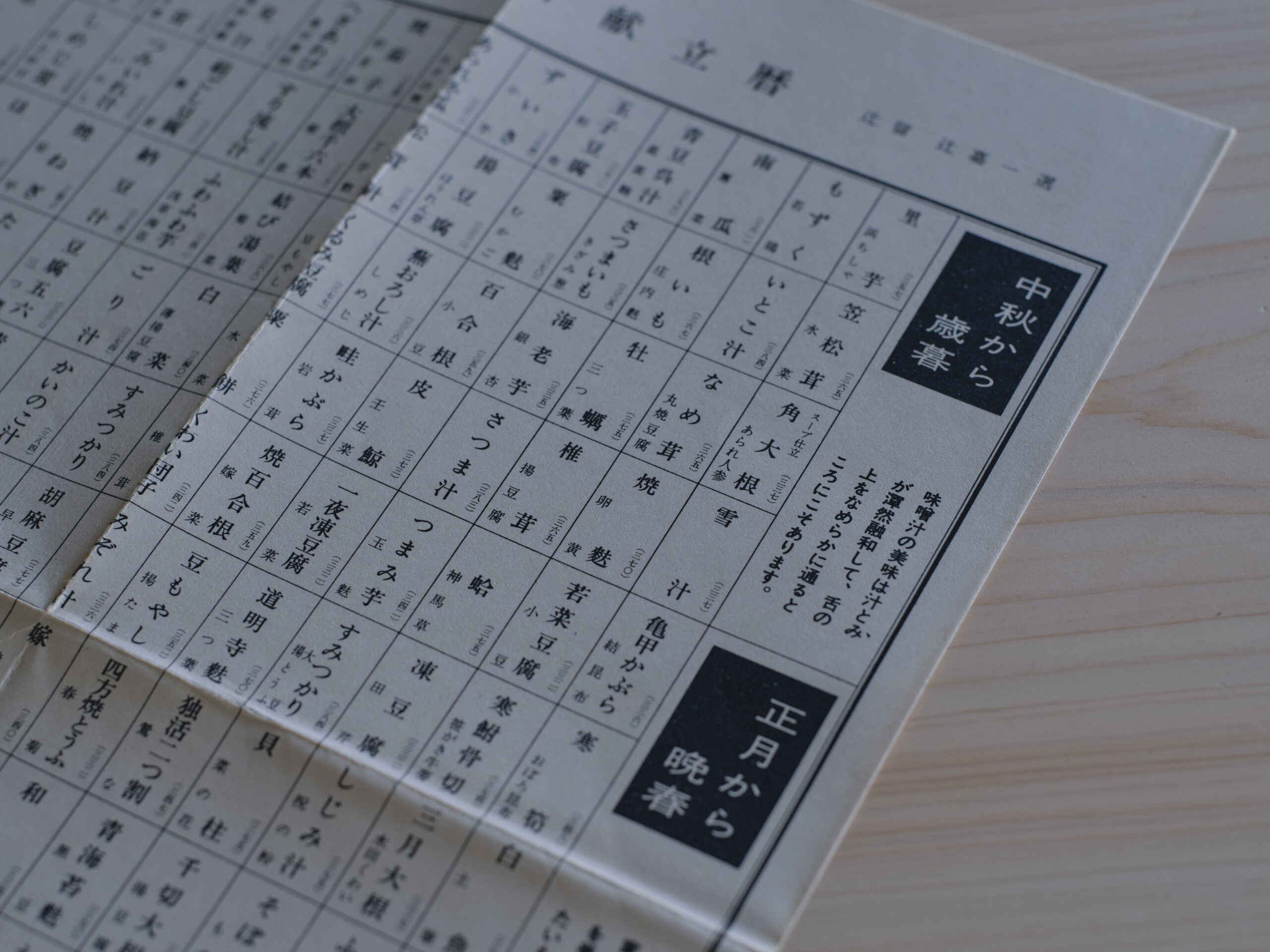

「撚る屋」での食事も、季節を単に暦上の四季で捉えるのではなく、日本の繊細な季節の移ろいを感じ取り、その細やかな変化に合わせた食材や調理法で、倉敷の地域文化を表現することを目指しております。

瀬戸内海は穏やかな気候と温暖な海流に恵まれ、一年を通じて魚介類が豊富に獲れます。また、島が多い複雑な海岸線と多様な海底環境も相まって、さまざまな魚介が生息しています。「晴れの国」として知られる岡山は温暖な気候で、安定した日照時間と適切な降水量により、野菜の栽培にも適しています。有機物を豊富に含んだ土壌も、季節によってさまざまな野菜が手に入るこの地域の食文化を支えています。

また、倉敷の食文化には、海や山の幸に加え、牛肉文化も非常に特徴的で、この文化は江戸時代に津山藩で肉食が例外的に奨励されていた歴史に根ざしており、今もその伝統が受け継がれています。

これらの近郊で育つ旬の食材が持つ滋味を引き出すべく、撚る屋では独自の配合で調味料を作っております。醤油や出汁など時節に合わせて味を調合するものから、塩や酢、ポン酢など一年を通した味わいを使用するものまで、基本的な調味料は全て手作りでご用意しています。また、その日その日に取る出汁は、細かな季節の節目に合わせ、その時に最も美味しくお召し上がりいただけるように味を調節しています。

撚る屋の料理長である新見の言葉に耳を傾けると、1つ前のジャーナルの取材で「備前焼は、土の恩恵で続いてきた」というお話が思い返されます。土地の恵みを戴き、持ち味を引き出す、時に手間を加えて整え、時には苦味や渋味に寄り添うことで他の食材を際立たせる。日本料理の作法は、土地の恵みを味わうことを通じて、土地の伝統・文化を味わう最良のキッカケとなるのではないでしょうか。

撚る屋では倉敷を中心とした地域のあらゆる食材を楽しんでいただけるよう、夕食はコース料理のみのご案内となります。また、お席はカウンター席のみとなり、お客さまとの会話を通じて味の微調整を行い、それぞれの嗜好に合わせた料理を提案いたします。カウンターだからこそできる撚る屋での食体験を介して、倉敷への興味や想いを深めていただけましたら幸いです。

撚る屋 上沼佑也、ライター 朝倉圭一